搜索

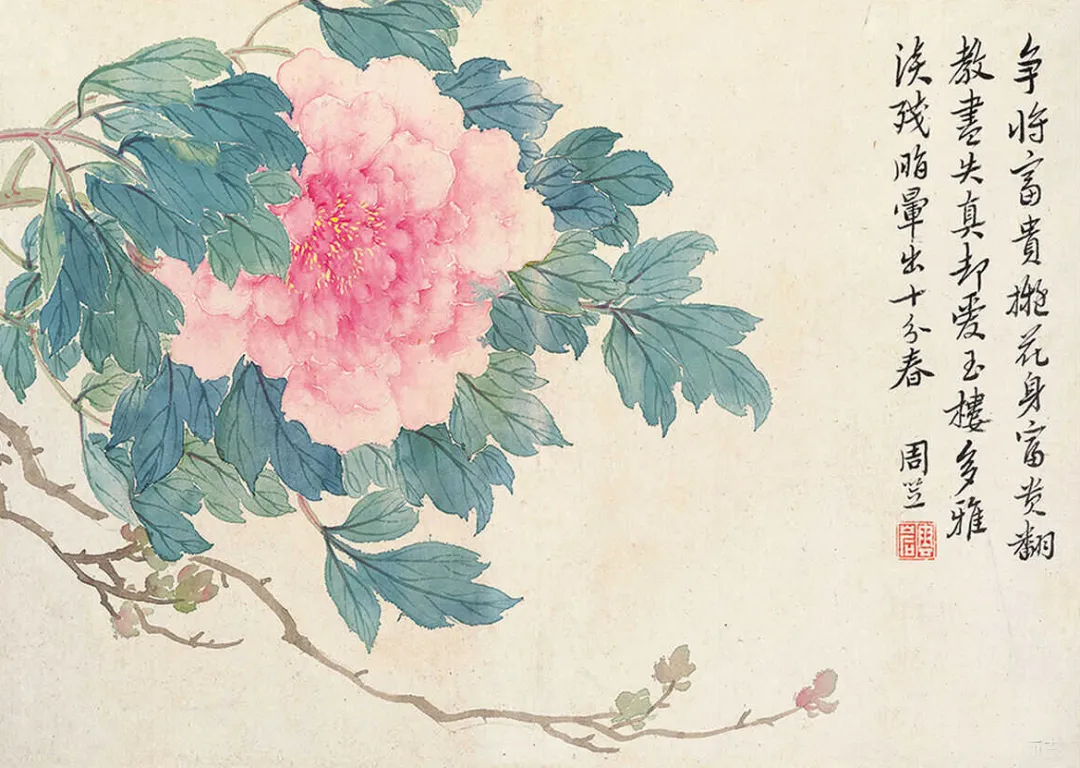

周笠的《拟南田花草册》常被归为“致意恽寿平”的规模,但细不雅其1820年创作的十六开册页,会发现这并非轻便的技法复制,而是一场以“没骨法”为基底的视觉叙事翻新。恽寿平的没骨花草以“淡雅”为骨,周笠却将这种静态的好意思丽曲折为动态的生命戏院。

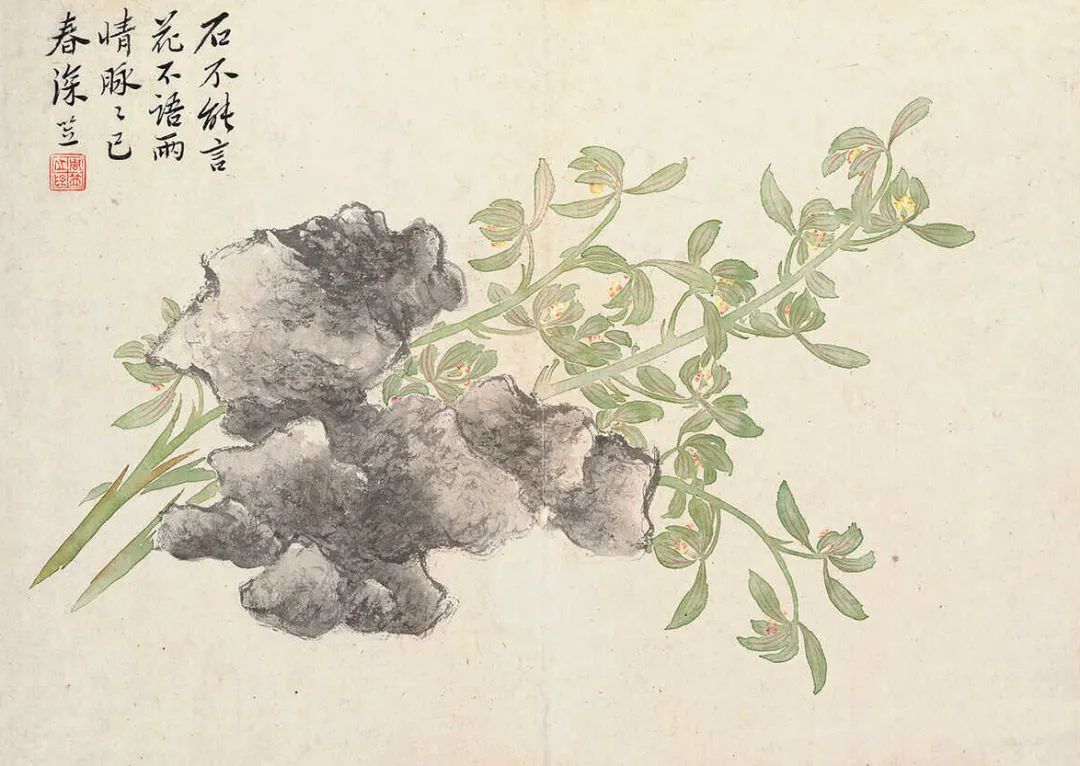

恽寿平的代表作多聚焦单株花草的细巧描述,而周笠斗胆取舍“花丛组合”构图,将不同季节、习性的植物并置消除画面。如“白菡萏香初过雨,红蜻蜓弱不经风”一开,残荷与蜻蜓组成夏令将逝的隐喻;而“麦垄轻寒桑火迟,豆畦香满过春期”则以麦苗、豆花与桑树搭建出立体的野外空间。这种冲突时空领域的组合,暗合清代文东说念主“以画载说念”的念念维——花草不再是孤单的审好意思对象,而是承载农事、风物与生命循环的符号系统。

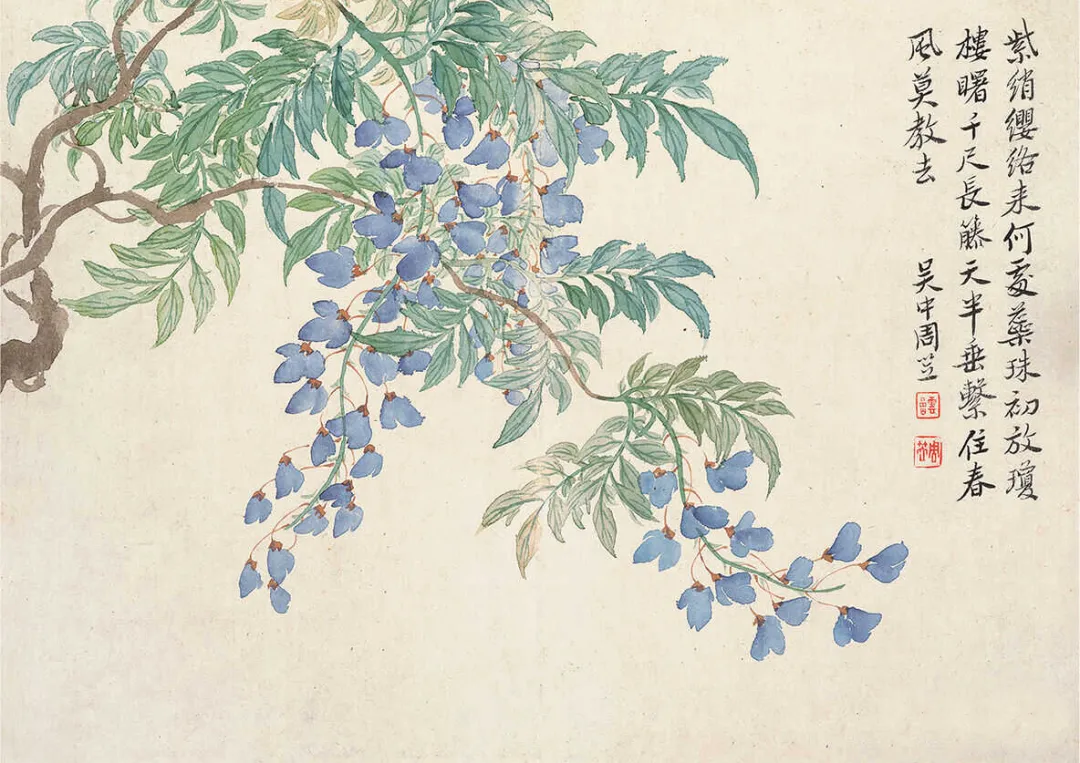

周笠的改变更体咫尺对“遽然性”的捕捉。他突破传统花鸟画“静态定格”的情势,通过花瓣飘落、蜻蜓振翅等细节注入技艺维度。举例“紫绡缨络来那儿,蕊珠初放琼楼曙”中,千尺长藤垂落的动态与晨雾实足的静态变成张力,暗喻生命从萌生到垂老的势必。这种“未完成感”的营造,使画面高出了顽固性,成为对当然生命进程的玄学扫视。

该册页最终被清宫储藏,恰因其均衡了“雅”与“俗”的双重属性:技法上连接了没骨法的文东说念主血脉,构图上却投合了宫廷对“繁复华好意思”的审好意思偏好。周笠通过“花丛组合”将民间野外预见与贵族鉴赏真谛糅合,既保留了恽寿平的清逸,又暗合乾隆朝“三希堂”储藏体系中“阳春白雪”的策展逻辑。这种和洽与突破的并存,使其成为清代花鸟画转型期的典型样本。